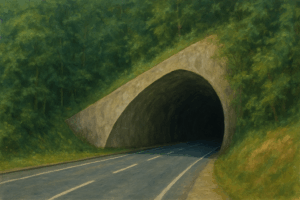

斜めカットのトンネル入口、その理由とは?

山の地形に合わせた合理的な設計

日本のトンネルは、山岳地帯を貫通するものが多く、入口が斜めにカットされているのはその地形に合わせた工夫です。山の斜面は一定の角度で傾いていることが多いため、垂直に掘削するよりも、斜めにトンネルを開けたほうが自然でスムーズに施工ができます。

また、斜面に沿ってトンネルを始めることで、山の負荷を分散でき、構造的にも安定しやすくなります。これは、地盤と構造物の調和を図るための重要なポイントです。

崩落リスクを減らす安全対策

斜めカットにすることで、山の表面にかかる圧力を緩やかに分散できます。そのため、豪雨や地震などの際に、トンネル周辺の地盤が崩れるリスクを軽減する効果があります。

これは「斜面安定工学」という分野に基づく考え方で、特に地滑りが起こりやすい地域では重要な安全対策のひとつです。

工事コスト削減につながる工夫

地形に沿って施工を行うことで、掘削量を最小限に抑えることができ、土砂の運搬や処理にかかるコストも削減できます。さらに、資材の運び入れや重機の設置もスムーズに行えるため、工期の短縮にもつながります。

結果として、費用対効果の高いインフラ整備が可能になるのです。

掘削機械や施工方法との関係

トンネル工事に使われるシールドマシンやNATM工法(新オーストリアトンネル工法)などの施工方法においても、斜めに設けられた入口は効率的です。

掘削開始時に機械をスムーズにセットできるだけでなく、トンネル内の空間設計にも余裕が生まれます。特に機械の搬入・搬出に斜めのアプローチがあることで、作業の安全性も向上します。

日本特有の地質条件との相性

日本は地震が多く、地質も多様です。粘土質・火山灰・花崗岩など、地域によって異なる地層に対応するためには、入口の角度も調整が必要です。斜めカットにすることで、こうした不均一な地質にも柔軟に対応できます。

とくに、断層帯を避けるように設計されることも多く、事前の地質調査と組み合わせて、安全かつ機能的な入口が設計されています。

安全性を高める設計の工夫

豪雨や土砂崩れに強い理由

斜めカットのトンネル入口は、豪雨時の排水効率を高め、雨水がたまりにくくなる構造です。水が自然に斜面を流れ落ちるよう設計されているため、土砂の流入を防ぎやすく、道路の冠水リスクを抑えることができます。

さらに、山の表面に対するカットの仕方が地表の水圧を軽減し、トンネル周辺の安定性を保つことにもつながります。

車両の見通しを確保する効果

斜めにカットされた入口は、ドライバーの視界を開きやすくするため、トンネルに入る際の圧迫感を軽減します。特にカーブのある道路では、入口が視界に入りやすくなることで運転しやすくなり、事故リスクの軽減にもつながります。

また、入口周辺が明るく見えやすくなるため、昼夜問わず安全な走行をサポートします。

換気・排気効率を高める設計

トンネル内の換気設備においても、斜めカットは有利に働きます。入口が斜めであることで、空気の流れが自然に誘導されやすく、排気ガスのこもりを防ぐ効果があります。

特に長大トンネルでは、内部の空気循環が安全性に直結するため、こうした構造上の工夫は非常に重要です。

緊急時の避難経路にも関係?

万が一の火災や事故の際、トンネル内の避難誘導が円滑に進められるよう、入口の角度が考慮されることがあります。斜めカットの入口は、避難通路と連動して設計されることが多く、ドライバーや歩行者の迅速な退避を助けます。

特に大規模トンネルでは、避難所や非常口までのルートに傾斜があることで、重力の助けを得ながら移動しやすくなるという利点もあります。

国際的な安全基準との比較

日本のトンネル設計は、世界的に見ても非常に高水準とされており、斜めカットの導入もその一例です。ヨーロッパや北米でも同様の設計が増えていますが、日本は地形や災害リスクに合わせた細やかな設計が特徴です。

国際基準(例えばEUの道路安全基準)とも整合性が取れており、輸出インフラ事業でも高い評価を受けています。

ドライバーにとってのメリットとは?

視認性が高まり安心感アップ

斜めにカットされたトンネル入口は、周囲の風景と自然につながるようにデザインされており、視覚的ななじみやすさがあります。これにより、運転中のドライバーがトンネル入口を早めに認識でき、進入時の心理的負担を軽減します。

特に高速道路や山間部では、視認性の高さが事故防止につながる重要な要素になります。

走行中の安定感が増す理由

トンネルに入る際の路面勾配や角度が滑らかであればあるほど、車両の挙動は安定します。斜めカットされた入口では、突入時の急激な傾斜変化が少ないため、スムーズに走行でき、乗り心地も良くなります。

これはとくに大型車両や長距離トラックにとって大きな利点であり、疲労の軽減にもつながります。

日照や影の影響を抑える工夫

太陽の角度や時間帯によって、トンネル入口で急に視界が暗くなる「ブラックホール現象」が起きることがあります。斜めカットのデザインは、こうした影響を受けにくくする役割も持っています。

外部からの光が自然に入り込みやすくなるため、ドライバーの目がトンネル内の暗さに適応しやすく、視界の切り替えによるストレスを軽減します。

疲労を軽減する効果

ドライバーにとって、トンネルの入口がなめらかに開けていることは心理的な安心感をもたらします。急な進入や視界の変化は緊張を生みやすいですが、斜めに設けられた入口では、そのような急変が抑えられます。

このような配慮が積み重なることで、長時間運転の疲労感が軽減され、安全運転にも好影響をもたらします。

景観を楽しめる観光道路の魅力

観光地にあるトンネルでは、斜めカットの設計が景観の一部として活用されることもあります。山や渓谷と調和した入口のデザインが、景色に溶け込み、訪れる人に感動を与える場合もあります。

「美しいトンネル」として写真スポットになることもあり、景観と機能性を両立させたインフラとして評価されています。

トンネル設計の歴史と進化

昔のトンネルはどう造られていたのか

かつてのトンネルは、掘削技術や安全基準が今ほど発展していなかったため、入口は単純に垂直に掘られることが一般的でした。人力や限られた機械を使って掘削していた時代では、地形に沿った施工よりも、一直線に掘り進めるほうが技術的に管理しやすかったのです。

また、当時は安全よりもコストやスピードが重視されることも多く、構造の工夫にまでは手が回らなかった背景もあります。

戦後の道路整備と設計変化

日本では戦後の復興と高度経済成長に伴い、全国で道路整備が進められました。この時期に建設されたトンネルの多くは、交通量の増加を見据えて大型化され、安全性や快適性にも重点が置かれるようになります。

この流れの中で、斜めカットのトンネル入口が採用され始めたのです。土木技術の進化により、地形に合わせた自由度の高い設計が可能となり、構造上・環境上のメリットが広く認識されるようになりました。

斜めカット技術の普及の背景

斜めカットの技術が一般化した背景には、測量技術とコンピュータ設計(CAD)の普及も大きく関係しています。これにより、斜面の角度や地層の変化を精密に把握し、それに最適な設計を迅速に反映できるようになりました。

さらに、施工機械の多様化と進化によって、斜めのアプローチでも正確かつ安全に工事が進められるようになったことも大きな要因です。

海外のトンネルとの違い

海外のトンネルでは、地域ごとの地形や気候、文化に応じて多様な入口設計が存在します。ヨーロッパのアルプス地域では自然保護の観点から景観と調和するような設計が多く、アメリカでは効率重視の直線的な入口が多く見られます。

日本のように斜めカットが一般的な国は少ないですが、それは日本独自の地質条件や災害リスクへの対応として根付いてきた文化とも言えるでしょう。

最新技術とこれからの展望

最近では、AIによる地形分析や、ドローンを使った現場調査、3Dモデリング技術の活用が進んでおり、トンネル設計はさらに高度化しています。入口の形状も、単なる安全性や機能性にとどまらず、地域との調和や美しさが求められる時代になっています。

今後は、脱炭素社会を目指す中で、トンネル設計にも環境負荷を減らす視点が取り入れられ、持続可能なインフラとしての進化が期待されています。

トンネルにまつわる豆知識

日本一長い斜めカットのトンネルとは

斜めカットのトンネルとして有名なのが、中央自動車道にある「恵那山トンネル」です。全長8.6kmのこのトンネルは、入口が大きく斜めに開かれており、地形に沿って掘削された代表的な例です。

安全面はもちろん、美観や地形との調和も意識した設計で、多くの土木関係者から注目されています。

鉄道トンネルでも使われる理由

斜めカットは道路トンネルだけでなく、鉄道トンネルにも採用されています。特に新幹線や山岳地帯を通過する路線では、斜面の安定性と工期短縮を両立するために斜めカットが有効です。

また、鉄道の場合はカーブや勾配の制限が厳しいため、入り口の形状によって走行の快適さが左右される重要なポイントでもあります。

さまざまな入口の形状バリエーション

トンネルの入口には、半円形、馬蹄形、矩形などさまざまな形状があります。これらは主に、地質や利用目的、施工方法に応じて使い分けられています。

斜めカットと組み合わせることで、より効率的で美しい構造が可能となり、地域の景観や利用者の利便性にも貢献しています。

設計者しか知らない裏話

実は、トンネルの入口設計には「美観」や「地域性」も意識されています。たとえば、雪の多い地域では除雪しやすい角度に、風が強い地域では風の流れを考慮した開口に、といった細やかな調整がされているのです。

また、設計段階では「最も安全で、しかも目立たない形状」が理想とされ、あえて主張しない美しさが求められることも。一般には知られていない、設計士たちの美学とも言える部分です。

トンネルが観光地になる理由

一部のトンネルは、その独特な形状や歴史的価値から観光スポットとして人気を集めています。例えば、北海道の「青函トンネル記念館」や長野県の「黒部のトンネル見学ツアー」などでは、斜めカットの構造や建設技術の展示も行われています。

インフラを学び、感動し、地域の魅力を再発見できる場として、トンネルは観光資源にもなり得るのです。

比較表とチェックリストでわかる設計の違い

斜めカットと垂直カットの違い【比較表】

| 項目 | 斜めカット | 垂直カット |

|---|---|---|

| 地形対応 | ◎ 柔軟に対応可 | △ 一定の条件下でのみ適応 |

| 安全性 | ◎ 崩落・浸水に強い | △ 降雨や地震に弱い場合も |

| 工期・コスト | ◎ 工期短縮・費用圧縮可能 | △ 掘削量多く高コスト傾向 |

| 視認性 | ◎ 良好で運転しやすい | △ 急角度では圧迫感あり |

| 景観性 | ◎ 周囲と調和しやすい | △ 無機質な印象になりやすい |

日本と海外のトンネル構造の違い【比較表】

| 項目 | 日本 | 欧米諸国 |

| 入口形状 | 斜めカットが多い | 垂直または馬蹄形が多い |

| 災害対応 | 地震・土砂災害を想定 | 降雪・凍結や洪水を重視 |

| 設計基準 | 地質調査に基づき柔軟 | 基準化され統一傾向 |

| 景観配慮 | 自然との調和重視 | 実用性重視の傾向 |

よくある質問(FAQ)

斜めカットはすべてのトンネルに使われているの?

すべてではありません。地形や用途、施工条件によっては垂直カットのほうが適している場合もあります。

ただし、日本の山間部では斜めカットが一般的です。

昔のトンネルはなぜ入口がまっすぐだったの?

当時の技術や機械では斜めに掘ることが難しく、構造も単純化されていたためです。

現在のような斜めカットが普及したのは、近年の技術進化によるものです。

傾斜角度には基準があるの?

はい。トンネルの設計基準には、地形・地質・交通条件を考慮した角度設計が盛り込まれています。

具体的な角度は現場ごとに異なります。

実際に見て違いはわかるの?

わかります。特に左右非対称の入口や、斜面に沿って開いている形状は一目で違いが見て取れます。

観察する際は安全な場所から見学しましょう。

海外のトンネル形状とはどう違うの?

海外では直線的でシンプルな入口が多いですが、日本では斜面との調和や災害対策のために斜めカットが多用されています。

まとめ

斜めカットのトンネル入口には、美しさと機能性、安全性を兼ね備えた多くの工夫が詰まっています。

山の地形や気象条件に適応し、ドライバーの視認性や快適性を高めながら、コストや安全性にも配慮されたその設計は、日本の土木技術の結晶とも言える存在です。

次にトンネルを通るときは、ぜひその入口の形にも注目してみてください。「なぜこの形なのか?」を知ることで、私たちの身近なインフラがぐっと面白く感じられるはずです。