5メートルってどんな長さ?意外と知らない身近な感覚

パッと想像できる?5メートルの大きさとは

「5メートル」と聞いて、パッと距離感が思い浮かぶ方は意外と少ないのではないでしょうか?

日常生活では「1メートル」や「10メートル」のような単位の方がなじみ深いため、5メートルは中途半端な距離に感じられるかもしれません。

しかし、5メートルというのは、実はかなり身近で重要な長さです。

まず、5メートルはセンチメートルに直すと500cm。 想像しやすくするために、まずは身近なものと比較してみましょう。

たとえば、標準的な乗用車の長さが約4〜5メートル程度。 つまり、車1台分の長さと考えると、かなりイメージしやすくなりますね。

他にも、キリンの背の高さ(大人のオス)も約5メートル程度と言われています。 動物園などで見かけるあの大きなキリンと同じ高さ、と考えると驚きですよね。

日常の中で感じる5メートルの距離

家の中や通勤、買い物など、私たちの生活の中には、実は5メートルという距離がたくさん潜んでいます。

たとえば、リビングの端から端までの長さが約5メートル前後の家庭も多いです。

スーパーの通路1列分も、だいたい5メートル前後あると言われています。

信号待ちで横断歩道を渡る際の一歩目から反対側までの距離の一部が、ちょうど5メートル程度になることもあります。

このように、5メートルは身近な場所で自然に体感している長さなのです。

5メートルって何歩くらい?歩幅で比べてみよう

では、5メートルを「歩数」で表すと、どれくらいになるでしょうか?

平均的な大人の歩幅は約70〜75cmと言われています。 この歩幅で5メートルを歩くと、およそ6〜7歩で到達する距離です。

子どもであれば、1歩が50cmほどなので10歩前後かかる計算になります。

つまり、たったの数歩で進める距離でありながら、目測では意外と誤差が出やすいのがこの「5メートル」なのです。

一度、実際に自宅や公園で歩いて確かめてみると、5メートルの感覚がぐっと身近になりますよ。

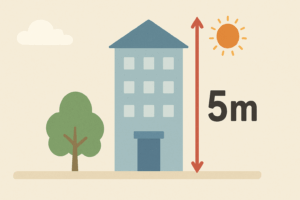

5メートルの高さってどれくらい?建物や風景でイメージしよう

建物で見てみる5メートルの高さ

高さ5メートルとは、どれくらいの建物に相当するのでしょうか?

一般的な住宅1階の天井高は約2.4〜2.7メートルです。 そのため、5メートルはちょうど2階建ての建物の高さに相当します。

一戸建ての家の屋根の上に立つと、地上から約5メートルという高さになるケースも多いです。

また、校庭や公園などにある鉄棒や滑り台の高い部分も、5メートル程度のものがあります。

この高さを理解しておくと、高所作業や落下時のリスクについても現実的にイメージしやすくなります。

マンションや家での高さ比較

マンションでは、1フロアの高さが約3メートル前後。 そのため、5メートルは1.5階〜2階分の高さになります。

ベランダや階段の途中から地面を見下ろしたとき、「ちょっと怖いな」と感じる高さも、実は5メートル前後だったりします。

小さなお子さんが落下すると大きなケガにつながる可能性もあるため、この距離感は安全面でもとても重要です。

5メートルの高さがもたらす意外な影響

高さ5メートルになると、風の強さや体感温度にも変化が出てきます。

たとえば、風が抜けやすくなるため、洗濯物が飛ばされやすくなったり、ベランダでの作業が不安定になったりすることも。

また、鳥の目線に近くなり、自然の風景がより広く見渡せるようになるのも特徴です。

安全対策や快適な暮らしのためにも、「高さとしての5メートル」を理解しておくことは大切ですね。

スポーツやレジャーで感じる5メートルの世界

相撲の土俵って実は約5メートル

日本の国技である相撲。 その土俵の直径は、ちょうど4.55メートル〜5メートルほどです。

つまり、土俵の端から端までがほぼ5メートルということ。

力士たちがぶつかり合い、技を繰り出しながら動く空間は、わずか5メートルほどしかないのです。

この距離で全力の勝負をしていると思うと、改めてその迫力が伝わってきますね。

キャンプやアウトドアでの距離感

テントを張るとき、他のグループとの距離を5メートル以上あけることが推奨されることがあります。

これは音や声、煙などのトラブルを避けるためでもあり、安心してアウトドアを楽しむためにとても重要な目安です。

また、焚き火やバーベキューをする際にも、火の粉の飛散を考慮して、周囲に5メートル以上の安全距離をとることが必要です。

釣りや登山で注意したい5メートルの風速

風速5メートルになると、屋外では帽子が飛ばされたり、軽い荷物が流されたりする程度の風になります。

釣りや登山では、この程度の風速でも体温を奪われたり、体勢が不安定になったりすることがあります。

風速を事前に確認し、服装や装備を工夫することが、楽しいレジャーのために欠かせません。

5メートルの風速って強い?風の影響をしっかり理解

風速5メートルはどのくらい?体感で知ろう

風速5メートルとは、1秒間に5メートル進む風の速さです。

この風を体感すると、木の枝が揺れ始め、洗濯物がはためくような強さを感じます。

特に自転車に乗っているときや、ビニール傘を持っているときなどは、かなり影響を受けるレベルです。

どんな状況で風速5メートルになるの?

風速5メートルは、春先の風が強い日や、海沿いのエリアでよく見られます。

都市部でも、ビル風が吹き抜ける場所では瞬間的にこれくらいの風が発生することもあります。

レジャーや外出の予定がある日は、天気予報で「風速」にも注目してみましょう。

安全にレジャーを楽しむための風対策

・帽子や荷物は飛ばされにくいものにする ・ビニール傘は避けて、しっかりした傘を使う ・焚き火やバーベキューは風向きに注意する

これらを意識するだけでも、安心して外で過ごすことができます。

5メートルって何に例えられる?具体的な物や動物で比較しよう

車、バス、キリンなどで5メートルをイメージ

・乗用車1台の長さ(多くのセダンタイプは4.5〜5メートルほどあります) ・小型バスの横幅(一般的なミニバスや送迎バスなどの幅もおおよそ5メートル) ・キリン(成獣)の高さ(特にオスのキリンは首まで含めておおよそ5〜6メートル) ・高跳びの世界記録(男子の世界記録は6メートル以上で、5メートルはその一歩手前) ・2階建ての建物の天井までの高さ(一般的な住宅の1階が2.5メートルと考えると2階分に相当)

このように動物や乗り物だけでなく、建築物やスポーツの記録など、さまざまな視点から例えることで、5メートルという長さをより具体的にイメージしやすくなります。

視覚的な連想を増やすことで、日常の中で「これはだいたい5メートルくらいかな?」と感覚を掴む助けになりますし、子どもと一緒に学ぶときにも「キリン1頭分!」などの表現は親しみやすくておすすめです。

5メートルの長さを視覚的に把握できるモノ一覧

| 物の名前 | 長さの目安 |

|---|---|

| 乗用車 | 約4.5〜5m |

| キリン(大人) | 約5m |

| 跳び箱(6段) | 約1.5m |

| 通学用の傘 | 約1m |

| 長机(学校用) | 約1.8m |

これらを組み合わせると、だいたい5メートルの長さになります。

学校や家庭にある物で距離感を身につけよう

・机3つを並べてみる(学校の教室でよく見かける長机を3つ並べれば、ちょうど5メートル程度になります)

・6段跳び箱を3個並べる(体育の授業でもよく使われる器具を活用すると、具体的な長さの体感がしやすいです)

・子どもと歩幅を合わせて6〜10歩進んでみる(歩数を意識するだけで、距離感の認識力が高まります)

・定規やメジャーで実際に5メートルを測ってみる(家庭にある道具で簡単にできます)

・庭や廊下にテープやロープで5メートルの目印を作っておく(繰り返し見ることで自然と覚えられます)

身の回りの道具を使って体験してみることで、5メートルの感覚が自然と身についてきます。 家族や子どもと一緒に楽しみながら距離を測ることで、遊び感覚で学べるのもポイントです。

5メートルを身近に感じるためのヒント集

家の中や公園で体感できる距離

・廊下の端から端まで(特に集合住宅では5メートル程度の廊下が一般的です) ・リビングの長さ(広めのリビングなら5メートル以上あることも多く、家具の配置を見直す良い指標になります) ・公園のベンチ3〜4個分(公園でお子さんと遊ぶ際の距離感の目安としても活用できます) ・玄関から門までの通路(戸建て住宅では、敷地内の通路がちょうど5メートルくらいというケースもあります) ・キッチンからダイニングテーブルまでの動線(室内の移動距離としても意識できるシーンが多くあります)

毎日の生活空間にある距離を意識するだけでも、5メートルはかなり実感しやすくなります。 特に小さなお子さんがいるご家庭では、「ここからここまでは◯メートル」という目印を作っておくと、安全管理にも役立ちます。

具体的な目安:車の長さや風景で比較

・駐車場1台分のスペース(乗用車サイズで約5メートル、これを基準に考えると便利です) ・マンションの階段1.5フロア分(1フロア約3メートルとすると、5メートルは途中の踊り場あたりに相当) ・遊具(滑り台やブランコ)1台分(設置スペースや安全距離として5メートル以上が必要とされることも) ・木の高さ(中木と呼ばれる街路樹の多くが約5メートル程度) ・サッカーゴールの横幅(ミニサッカー用ゴールで5メートルのものもあり)

風景の中の「長さの目印」を見つけておくと、普段から距離感のトレーニングになります。 また、写真や動画で見るよりも、実際にその場に立って見ることで距離感は格段に養われます。

毎日の生活で5メートル感覚を活かすコツ

・子どもと遊ぶときの安全距離(自転車やキックボードを使用する場合にも安心できるスペースを確保) ・家具の配置で空間のバランスをとる(ソファーとテレビの距離やダイニングの動線確保に役立ちます) ・避難経路や緊急時の移動距離の目安に(非常時には5メートルを安全に素早く移動できることがカギになります) ・宅配や来客時の対応スペースとして(玄関から門までが5メートルあれば、受け渡しもスムーズ)

5メートルを「感覚」でとらえられるようになると、暮らしの中で役立つ場面がたくさん見えてきます。 その距離感は、安心・安全・快適な空間づくりにとって大切な感覚といえるでしょう。

5メートルにまつわる豆知識&雑学コーナー

身近なものの“長さ豆知識”いろいろ

・電車の1車両の長さは約20m、つまり5メートルはその1/4。4分の1車両分を移動する距離と考えると、案外短い距離と感じるかもしれません。

・大人がプールでひと泳ぎする距離が5メートル前後。子ども用プールなどでは5メートルを1往復するだけで良い運動になります。

・ドローンの飛行距離制限でも5mが基準になることも。特に室内飛行やイベント会場などでは、安全性を確保するために5メートル以内での操作が求められるケースがあります。

・カラオケボックスの部屋の奥行きも5メートル前後が一般的。部屋の端から端まで歩いてちょうど5メートルと考えると、想像しやすいですね。

・エスカレーター5段分ほども、実は5メートル近くあることも。ショッピングモールなどで感覚を養うのにぴったりの場所です。

「5メートル」って法律やルールでも使われてる?

・消防法では避難経路に5メートル以上の通路確保が必要なケースもあり、緊急時にスムーズな避難ができるように設計されています。

・道路交通法でも、建物との距離制限に5メートルが設定されている場面あり。たとえば車両の駐停車禁止の基準に使われることがあります。

・建築基準法でも5メートルという距離が登場し、隣地との間隔や通風

・採光の確保のための規定に関わっていることがあります。

・公園内でのペットのリードの長さにも5メートル以内を推奨するルールがある自治体も。

海外では?5メートルに関する文化の違い

・欧米ではフィート表記が一般的だが、5メートル=約16.4フィート。アメリカでは距離感覚にヤードやフィートを使うため、5メートルの感覚が日本とは異なる場合もあります。

・パーソナルスペースの概念にも「5メートル以内に他人がいると落ち着かない」という調査結果もあり、文化的な背景によって距離の感覚はさまざまです。

・イギリスやドイツでは、学校の体育の授業で5メートルを基準とした跳躍やダッシュの練習が取り入れられていることもあり、教育現場でも日常的に扱われる長さです。

・屋外イベントやマルシェでは、出店ブース間に5メートルの間隔を空けることがルール化されている場合もあります。

よくある質問(FAQ)

5メートルって何秒で歩けるの?

普通に歩くと、1秒間に1〜1.5メートルほど進むと言われています。 そのため、5メートルはおよそ3〜5秒で歩ける距離です。

ただし、歩くスピードは人によって異なり、健康状態や靴の種類、道の状態によっても変わります。 たとえばヒールの高い靴を履いているときや、雨の日の滑りやすい道では、普段よりも慎重に歩くため、時間が少し長くなることも。

さらに、混雑した場所や買い物中などで足を止めながら進む場合、5メートルを歩く時間は体感的に長く感じることもあります。

子どもと大人で5メートルの感じ方は違う?

はい、違います。 子どもは歩幅が小さいため、5メートルに対する「遠い」と感じる感覚が大人よりも強い傾向があります。

また、子どもの視線の高さが低いため、見渡せる範囲も限られています。 そのため、5メートル先の物体がより遠く、大きく感じられることがあります。

たとえば、公園で「5メートル先まで行ってごらん」と言っても、大人が感じるよりも長く感じてしまい、ためらってしまうこともあるでしょう。

このような違いを理解しておくと、子どもと距離感を共有するときにも安心です。

5メートルの風って傘が壊れるレベル?

ビニール傘が壊れたり、煽られたりする風速は6メートル以上が目安ですが、5メートルでも強いと感じることがあります。

特に風が突風のように一瞬で吹き抜ける場合、風速5メートルでも傘の骨が曲がったり、帽子が飛んだりすることがあります。

また、自転車に乗っているときは風速5メートルでも進行方向に影響が出るほどで、体感としてはかなりの風になります。

風速に敏感なアクティビティを予定している日は、5メートルの風でも十分注意が必要です。

アウトドアで5メートルの距離が重要な理由は?

他のグループとの騒音・煙トラブルを避けるため、5メートル以上の距離を取るのがマナーとしても定着しています。

また、テントやタープを張るスペースを確保するためにも、5メートルの距離は非常に重要です。 夜間の騒音、調理中の煙や匂いが風に乗って他のグループに届かないようにする配慮が、トラブル防止につながります。

さらに、子どもが遊ぶスペースやペットの行動範囲を考えると、5メートル以上の距離を確保することで安全性も高まります。

目測で5メートルを測るコツは?

自分の歩幅を覚えておき、6〜7歩でだいたい5メートルという基準を持つと便利です。

加えて、身近なものを基準にするのもおすすめです。 たとえば、乗用車1台分の長さ(約4.5〜5メートル)や、教室の長机3台分などを思い浮かべることで、距離感をつかみやすくなります。

スマホの歩数計アプリや、簡易メジャーアプリを活用するのも有効です。 一度正確に測って体で覚えておくと、屋外や緊急時にも応用できるので安心ですよ。

まとめ:5メートルの距離を正しく理解して暮らしに活かそう

知っておくと便利!5メートル感覚の大切さ

5メートルという距離は、私たちの生活の中に意外とたくさん存在しています。 たとえば、部屋の長さや家具の配置、通勤や買い物の場面、子どもと遊ぶ時の距離感まで、ありとあらゆるシーンで登場する長さです。

この5メートルの感覚をしっかり理解しておくことで、安全性や快適さが大きく向上します。 特に、防災意識が高まる今、避難経路の確保や安全距離の認識など、日常の安心につながる知識としても非常に役立ちます。

安全&快適に過ごすための距離感の活用法

5メートルという距離は、目安として多くの場面で活かせます。 災害時の避難距離、子どもとの距離感、キャンプでのテント間隔や火を使う場面の安全距離など、暮らしの中で重要なシーンに活用されています。

また、5メートルを意識して家具を配置することで、家の中の動線を確保しやすくなり、快適な空間づくりにもつながります。

さらに、公共の場ではソーシャルディスタンスの基準として5メートル以上の距離を保つことが推奨されるケースもあり、現代的なマナーとしての活用も広がっています。

5メートルを味方にして日常をもっと楽しく!

これを機に、ぜひ身の回りの「5メートル」を探してみてください。 買い物カートを押して歩く距離、キッチンから冷蔵庫までの往復、あるいは愛犬とのお散歩中のリードの長さなど、さまざまな場面で活用できます。

また、子どもと一緒に5メートルを測ってみたり、室内で遊びながら距離感を学んだりするのも、楽しくておすすめです。

新しい発見や気づきが、あなたの生活をより豊かにしてくれるはずです。 距離を知ることは、空間を知ること。 空間を知ることは、より良い暮らしにつながります。