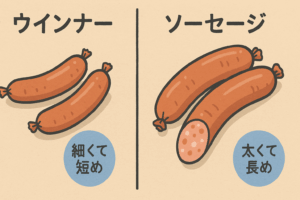

ウインナーとソーセージの基本的な違いを知ろう

ソーセージの定義とは?

ソーセージとは、挽いた肉に香辛料や塩、時にはハーブやスパイスを加えて味付けし、それを天然または人工のケーシング(腸)に詰めた加工食品の総称です。

世界中で古くから親しまれている保存食の一つで、地域ごとに独自のレシピが存在します。形状や太さ、使用する肉の種類、調理法(燻製、乾燥、ボイルなど)によって多彩なバリエーションが生まれています。

ウインナーはソーセージの一種?

はい、ウインナーはソーセージの一種に分類されます。ウインナーソーセージは元々オーストリアのウィーンに由来し、細くて短い形状で、主に羊腸に詰めて作られるのが特徴です。

日本では「ウインナー」という名前が広く定着しており、朝食やお弁当などで定番の存在となっています。また、手軽に調理できるため、家庭料理でも重宝される存在です。

フランクフルトやボロニアとの違い

フランクフルトソーセージは、ウインナーよりも太く長い形をしており、主に豚腸に詰められます。一般的にはジューシーで肉感が強く、加熱調理に向いているため、バーベキューなどでも人気です。

一方、ボロニアソーセージはさらに太く、切り分けて食べるのが基本のスタイルで、主にサンドイッチや冷製料理に使われます。これらはすべてソーセージの一種でありながら、その外見や用途、風味に大きな違いがあります。

日本と海外での分類の違い

日本ではウインナー、フランクフルト、ボロニアといった分類が「太さと長さ」によって決められています。具体的には、ウインナーは羊腸(直径20mm未満)、フランクフルトは豚腸(20~36mm)、ボロニアは牛腸や人工ケーシング(36mm以上)という区分です。

一方、ドイツやオーストリアでは「ヴルスト(Wurst)」という総称が一般的で、製法や地域ごとの名前が重視されます。そのため、日本と海外では分類基準や呼び方にズレがあるのです。

よくある誤解と正しい理解

「ソーセージとウインナーは別物」という誤解は非常に多く見られますが、実際にはウインナーはソーセージの中の一種です。

また、「パリッとした皮があるからウインナー」と誤解されることもありますが、皮の食感は腸の素材や調理法によって変わるため、それだけでウインナーとは限りません。

名称だけで判断するのではなく、ラベルや原材料表示、ケーシングの種類なども合わせて確認することが正しい理解につながります。

ウインナーとソーセージの原材料と製法の違い

肉の種類と配合のポイント

ウインナーには主に豚肉が使用されますが、その中でも肩肉やバラ肉といった脂肪と赤身のバランスが良い部位が好まれます。一方で、ソーセージ全般には牛肉や鶏肉、時にはラムやターキーといった肉がブレンドされることもあり、地域やブランドごとに個性があります。これらの肉の配合によって、味わいの深さや食感が大きく変わります。

また、脂肪分の割合も重要で、脂が多ければジューシーに、少なければあっさりした仕上がりになります。特に低脂肪志向の商品では植物性たんぱくやこんにゃく粉が加えられることもあります。最終的な風味と食感を左右する「黄金比率」はメーカーの企業秘密であることが多く、それが各商品の味の差として表れるのです。

腸詰めに使われる材料の違い

ウインナーは伝統的に細い天然の羊腸が使われ、これがパリッとした食感の要因となっています。ソーセージでは、やや太めの豚腸が用いられることが一般的ですが、製品によっては牛腸や人工ケーシング(コラーゲン製やセルロース製)も多用されます。天然腸は独特の風味と弾力があり、加熱時に自然に縮むため密閉感が高まります。

対して人工ケーシングはコスト面や均一な仕上がりの点で優れており、量産品に多く使われます。さらに、一部の製品ではケーシングを取り除いて皮なし状態で販売されるものもあります。

加工方法の違いと風味の差

ソーセージ類は、製法によっても味や風味、食感が大きく異なります。一般的にはスモーク(燻製)、ボイル(加熱)、ドライ(乾燥)、蒸し焼きなどの方法が使われます。ウインナーは燻製されることが多く、木材のチップ(桜、ブナ、ヒッコリーなど)によって香りも変わります。

フランクフルトはボイル中心で、ぷりっとした食感が楽しめます。ドライタイプのサラミやペパロニは、じっくり熟成させて旨味を凝縮させています。加工方法の選択は、保存性や用途、風味の方向性によって変わります。

保存料や添加物の使われ方

ソーセージやウインナーは加工食品であるため、保存性や色味、味の安定性を保つためにさまざまな添加物が使われることがあります。

代表的なものには、亜硝酸ナトリウム(発色剤)、ソルビン酸(保存料)、リン酸塩(食感安定)などがあります。これらの添加物は安全性が確認されたうえで使用されますが、気になる方は「無添加」「保存料不使用」「天然由来成分使用」と明記された製品を選ぶと安心です。

また、有機JAS認定のオーガニックソーセージも増えており、選択肢は広がっています。添加物の有無を見極めるには、成分表示をしっかり確認する習慣をつけることが大切です。

手作りと市販品の違い

ソーセージを手作りする最大の魅力は、自分好みの材料や味付けで自由に作れる点です。肉の種類やスパイスの配合、塩分量、ケーシングの素材などを自分で選ぶことができ、無添加で安心な一品に仕上げられます。

作り方も近年では家庭用のソーセージメーカーやフードプロセッサーの普及により、初心者でも挑戦しやすくなっています。一方で、市販品は品質が安定しており、忙しい日常でも手軽に取り入れやすいのが魅力。

冷蔵・冷凍保存が可能で、調理の手間がかからない点も人気の理由です。目的やライフスタイルに応じて、手作りと市販品をうまく使い分けるのが賢い選び方と言えるでしょう。

ウインナーとソーセージの味や食感の違い

ウインナー特有の「パリッ」とした食感

ウインナーの最大の特徴のひとつが、「パリッ」とした皮の食感です。この独特な歯ごたえは、主に天然の羊腸を使用していることに由来します。

羊腸は非常に薄く、加熱によってピンと張った状態になり、噛んだ瞬間に軽快な音とともに弾ける感覚を生み出します。

特にフライパンで中火から強火でじっくり焼くと、外側がしっかりと焼き固まり、内部から肉汁が押し出されてパリッとした感触が際立ちます。

この食感は、家庭ではもちろん、アウトドアやバーベキューでも人気を集める理由のひとつです。また、ケチャップやマスタードといった調味料との相性も良く、外皮の弾力が味わいを引き立てます。

ソーセージのジューシーさの秘密

ソーセージの美味しさを語るうえで欠かせないのが、そのジューシーさです。これは肉の粗挽き加減や脂の含有量、そして加熱工程の工夫によって生み出されます。

粗挽き肉は肉粒感を残しやすく、口に入れた時にしっかりとした噛みごたえがありながらも、中から肉汁がじゅわっとあふれるのが特徴です。特にフランクフルトやサルシッチャといったタイプは、加熱によって脂がとろけ出すことで濃厚な味わいになります。

中には、あらかじめ脂の層を加えたり、コラーゲンを含ませることでジューシーさをさらに強調する工夫がなされている製品もあります。

肉の粗挽きと細挽きの違い

ソーセージの食感や味わいは、肉の挽き方によっても大きく異なります。粗挽きは肉の繊維が残っており、噛むたびに肉本来の旨みが感じられるのが特徴です。野趣あふれる味わいを好む方におすすめです。逆に、細挽きは舌触りがなめらかで、滑らかなペースト状になっていることが多く、子どもや高齢者にも食べやすいです。

さらに、一部の製品では粗挽きと細挽きをミックスすることで、ジューシーさとなめらかさのバランスをとっていることもあります。用途に応じて選ぶことで、料理全体の印象が変わるのも魅力のひとつです。

皮の有無が与える影響

ソーセージの皮は、単なる包みではなく、味や見た目、さらには保存性にも大きく関わる要素です。皮があるタイプは、噛んだ時に弾力を感じられるだけでなく、見た目にもツヤが出て、料理の完成度が高まります。また、皮の中に旨みや肉汁が閉じ込められやすいため、食べたときの風味が濃厚になります。

一方、皮なしタイプ(スキンレスソーセージ)は柔らかく、咀嚼力の弱い方や小さな子どもに向いていますが、焼くと割れやすかったり、風味が逃げやすいという面もあります。どちらにもメリットとデメリットがあるため、調理方法や食べる人の好みに応じて使い分けると良いでしょう。

焼き方や調理法で変わる食感

同じソーセージでも、調理法によってまったく異なる食感を楽しめます。たとえばボイルすると、皮がふんわりと柔らかくなり、中の肉がしっとり仕上がるため、あっさりとした味わいが楽しめます。フライパンで焼くと表面が香ばしく、内部の肉汁とのコントラストが際立ちます。

蒸すことでしっとり感を残しつつ、皮が自然な柔らかさになります。また、オーブンでじっくり焼けば皮がパリッとしつつ中はジューシーに、網焼きではスモーキーな香りがプラスされます。調理の工夫ひとつで、まるで別の食品のように味わいが変化するのも、ソーセージの魅力のひとつです。

ウインナーとソーセージのおすすめの食べ方

朝食にぴったりの食べ方

ウインナーはトーストやスクランブルエッグ、サラダといった朝食メニューと相性抜群。時間がない朝でもサッと焼いて添えるだけで満足感があります。さらに、ホットサンドに挟んだり、ご飯と一緒に焼きウインナー丼にしても美味。冷凍しておけば忙しい朝にすぐ使えて便利です。

タンパク質もしっかり摂れるので、栄養バランスの面でも朝食向きです。子どもにも食べやすく、食欲のない朝でも一口サイズなら食べやすいのが魅力です。

ビールに合うおつまみレシピ

粗挽きソーセージをじっくりグリルし、粒マスタードやハニーマスタードを添えると、ビールとの相性が抜群になります。ザワークラウトやピクルスと一緒に盛り付ければ、まるで本場ドイツのビアホールのような雰囲気に。

さらに、ソーセージを一口大に切り、チーズやオリーブと一緒に串に刺せば、おしゃれなピンチョス風にもアレンジ可能。スモークタイプのソーセージはウイスキーや赤ワインとの相性も良いため、お酒の種類に合わせて選ぶと楽しみが広がります。

パスタやシチューに合わせる方法

ソーセージは料理の旨みを引き出す存在としても優秀です。輪切りにしたソーセージは、トマトソース系のパスタに加えるとコクが増し、味に深みが出ます。また、クリームシチューやポトフ、ミネストローネに加えると、肉の旨みがスープ全体に広がり、満足感のある一皿に。

さらに、ガーリックとオリーブオイルで炒めたソーセージをペペロンチーノに加えると、簡単にボリュームアップしたメイン料理に早変わりします。

お弁当に使うときの工夫

お弁当には、見た目にも楽しい工夫が効果的です。タコさんウインナーやお花ウインナーなど、形にアレンジを加えることで彩りも良くなり、子どもも喜びます。冷めても美味しいように、しっかり目に味付けしておくことがポイント。

ケチャップやカレー風味、照り焼きソースなどバリエーションをつけると飽きにくくなります。また、フライパンで焼いたあとにキッチンペーパーで油をしっかり切っておくと、お弁当全体の味がぼやけにくくなります。小分けして冷凍保存すれば朝のお弁当作りも時短になります。

世界各国の食べ方の特徴

ウインナーやソーセージは国によって個性が異なります。ドイツではカリーヴルストという、カレーケチャップをかけた一品が人気。イタリアのサルシッチャはハーブやニンニクが効いた濃厚な味わいで、グリルや煮込み料理によく使われます。

アメリカではホットドッグとして親しまれ、ケチャップ、マスタード、ピクルスなど自由にトッピングされます。フランスではシュークルート(ザワークラウト煮込み)に入れて食べるのが定番で、日本ではお弁当や朝食の定番として親しまれています。地域によって香辛料や調理法、食べるシーンが異なるため、食文化としての背景も楽しめます。

まとめ

ウインナーとソーセージは、形やサイズ、使用する腸の種類や加工方法などに違いがあるものの、本質的にはどちらも腸詰めの肉加工食品であり、同じソーセージというカテゴリに属する仲間です。

これらの違いを正しく理解することで、調理方法や食べるシーンに合わせた最適な選択がしやすくなり、日々の食事の幅も広がります。また、原材料の選び方や添加物の有無にも注目すれば、より健康的な食生活を目指すことも可能です。

特に最近では、オーガニックや無添加志向の商品も増えており、ライフスタイルや食のこだわりに合わせた選択ができるようになっています。スーパーで商品を手に取る際は、ラベルや成分表示をよく読み、自分や家族に合ったものを見極めることが大切です。食卓に彩りと楽しさを添えるウインナーやソーセージを、ぜひ上手に取り入れてみてください。